互联网服务终究不可托付

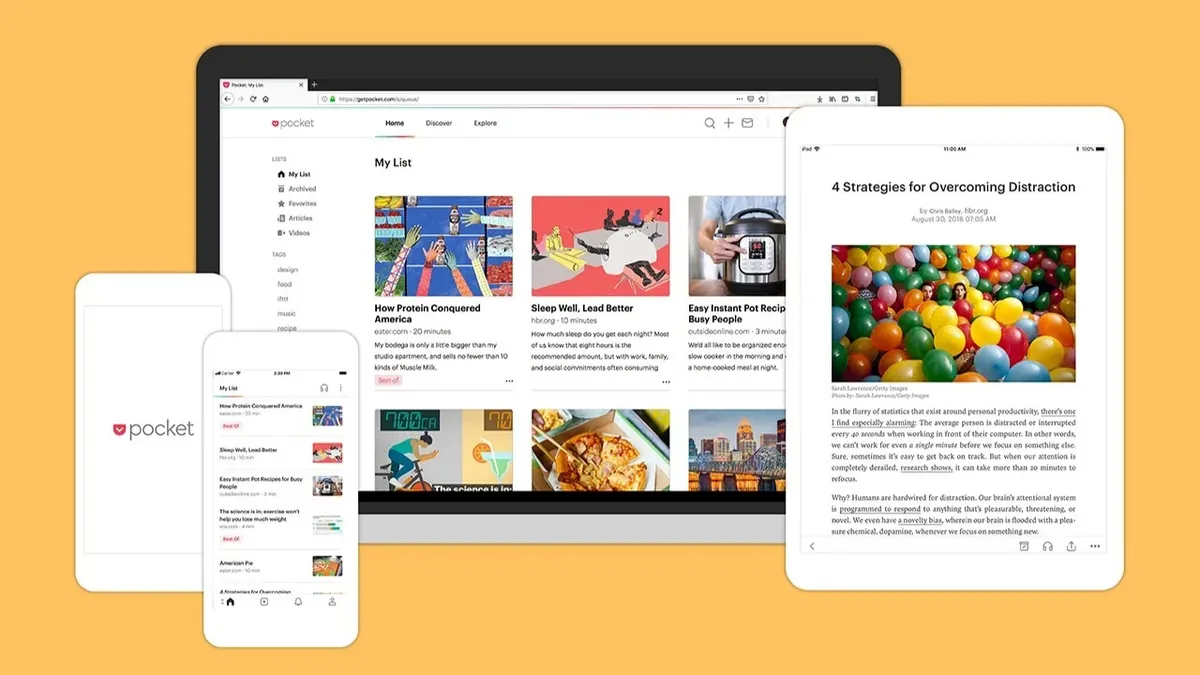

最近,稍后读服务 Pocket 宣布了一个令人遗憾的消息:它将于 2025 年 7 月 8 日正式停止运营,用户数据将保留至 10 月 8 日,之后将被删除。这个消息让我有些意外,毕竟 Pocket 曾经是许多人日常生活中不可或缺的工具,用来保存文章、视频和网页,随时随地回看。它的关闭不仅让人感慨,也让我开始思考一个更深层次的问题:我们对互联网服务的依赖,到底有多大的风险?

服务关停,用户的无奈

Pocket 的停运并不是个例。前不久,阿里小号的部分号段也宣布停止服务。类似的例子还有很多,无论是云存储、社交平台还是工具类应用,越来越多的互联网公司开始关闭那些「不赚钱」或「不符合战略方向」的服务。关停往往来得突然,留给用户处理数据的时间却少得可怜。Pocket 给了不到三个月的缓冲期,而有些服务甚至只给用户几周时间来迁移数据。

这种现象让人感到无力。我们的数字生活高度依赖这些服务,照片存储在云端,笔记保存在在线应用。然而,当服务商决定终止某项服务时,用户往往只能被动接受。数据迁移、寻找替代品、适应新工具,这些都需要时间和精力。更让人不安的是,替代品本身也可能在未来某一天突然消失。如此循环往复,我们的数字生活似乎总在迁移的路上。

依赖的代价

有人可能会说,服务关停很正常,天下没有不散的宴席,找不到这个服务,就换另一个呗。这种想法有一定道理,毕竟互联网时代选择多,替代品总能找到。但再深入想一步:我们真的愿意让自己的数据和生活习惯一次又一次被这些不可控的变化牵着走吗?每一次迁移,不仅是数据的转移,更是对使用习惯的重塑,甚至可能带来数据的丢失或隐私的泄露。

以我自己的经历为例,我曾经依赖过一个在线笔记应用,花费数月整理了大量资料,结果某天收到一封邮件,通知服务将在两周后关闭。幸运的是,我及时导出了数据,但迁移到新平台后,格式和各类格式和功能的不兼容让我头大。这让我意识到,互联网服务的便利背后,隐藏着一种不可控的风险。我们将数据托付给这些平台,其实是将控制权交给了别人。

如何应对:掌握自己的数据

既然互联网服务的关停不可避免,我们能做些什么来降低这种依赖带来的风险呢?我认为,核心在于尽可能让数据掌握在自己手中:

- 减少对单一服务的依赖

与其把所有数据都交给一个平台,不如分散存储。比如,重要的文档可以同时保存在本地硬盘和云端,照片可以备份到多个存储服务,甚至考虑使用 NAS 来建立备份。分散存储虽然麻烦,但能有效降低单一服务关停带来的影响。

- 定期备份数据

养成定期备份的习惯非常重要。无论是云端笔记、书签还是照片,都可以定期导出到本地存储设备。Pocket 这次提供了数据导出时间,但并非所有服务都会这么「慷慨」。我现在每隔几个月就会把常用的在线服务数据导出一份,存在加密的硬盘中,以备不时之需。

- 选择更稳定的服务

虽然没有绝对可靠的服务,但一些老牌或开源的平台往往比新兴服务更值得信赖。例如 Obsidian 或 Joplin 将数据存储在本地,减少了对云服务的依赖。我们可以单独使用工具,然后使用 Dropbox 或者其他同步盘服务来做存储和备份。

- 拥抱离线工具

对于一些不依赖网络的功能,离线工具可能是更好的选择。比如,笔记可以直接用 Markdown 文件存储在本地,稍后读服务可以用浏览器的书签功能或开源的离线阅读器替代。这样的工具虽然功能可能不如在线服务丰富,但胜在数据完全由自己掌控。

- 关注服务的健康度

在选择互联网服务时,可以稍微留意一下服务商的运营状况。如果一家公司的某项服务长期不更新,或者用户增长停滞,可能就是关停的前兆。提早发现这些信号,或许能让我们有更多时间准备替代方案。

安心来自掌控

互联网服务的便利让我们很难完全放弃,但完全依赖它们显然也不明智。数据的「安心」并不仅仅意味着防止服务商获取我们的信息,更重要的是确保我们自己也能随时掌握这些数据。云端服务可以作为辅助,但本地备份和离线工具才是真正的底气。

Pocket 的停运只是互联网服务变迁中的一环,未来还会有更多服务来来去去。我们无法改变这种趋势,但可以通过更主动的方式管理自己的数据,减少被动的风险。毕竟,数据是我们数字生活的核心,把它握在手里,才是真正的安心。