三条线:聊聊期望、现实与我们内心的落差

前些天,我团队里的一位成员告诉我,他有焦虑症,并且已经出现了躯干化的症状。得知这个情况后,我约他闲聊了一会。这次谈话的目的并非说教或治疗,更多的是想分享一些我的个人经历和作为旁观者的观察。

其实,我早就想找他聊聊。但他的工作成果未出现过重大的问题,而且他本身是一个时刻紧绷的人。我担心,如果无端地发起一场谈话,可能会让他更加紧张,甚至产生应激反应。虽然这么说可能不太合适,但我很感谢他这次选择向我「求助」,这让我觉得,是时候把一些想法拿出来交流了。

谈话的核心,是我梳理出的一个关于三条线的个人理论。需要说明的是,这套理论并没有严谨的科学依据,也没有大量的「临床」样本支撑。如果非要说有,那唯一的样本可能就是我自己。我曾在过往的文字里提及,三十岁那年,我经历了一段非常痛苦的时期。在穿越那段风暴后,我达成了与自己的和解,真正从内心深处认知到,自己只是一个普通人,做不了什么改变世界或惊天动地的大事。

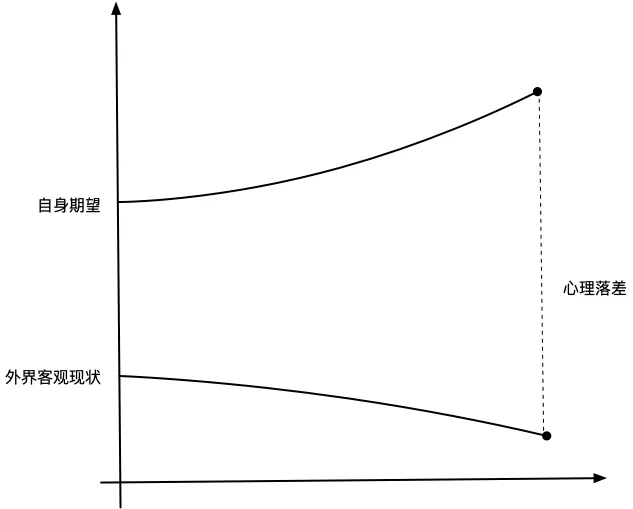

我与他分享的这张图,可以看作是对那段经历和思考的一个多维度解释。

图中有两条清晰的线段:「自身期望」与「外界客观现状」。

我们先看「自身期望」。这条线段代表了我们的欲望与目标,一个很难被具体概括的集合。它可能是对自己高学历理应有所作为的设想,可能是看到他人高收入后自己也必须达到的对标,也可能是渴望投身于当下最热门风口并大展拳脚的奢望。这条线段是主观的,代表着那些我们认为能通过主观能动性去影响和提升的自我期许。在图中,我默认它随着时间持续走高,象征着我们日渐增长的 ambition。

另一条线段是「外界客观现状」。它代表了我们身处的大环境,比如近两年的裁员潮,后疫情时代的经济下行,以及特定行业在政策调整下面临的压力等。这条线段是客观的,是我们只能顺应却无法凭一己之力改变的外部事实。在图中,它的走势是持续下行的,反映了那个我们都能感受到的、不甚乐观的现实。

当主观期望与客观现实不再同步,两者之间便产生了第三条看不见的线:心理落差。 随着一条线向上,一条线向下,它们之间的差值,也就是心理落差,会变得越来越大。能否承受住这股落差带来的冲击,便取决于个体的心理承受能力。

回到我们讨论的问题上。我们无法否认,当下的经济和就业环境正处于一个低谷期,这是「外界客观现状」。那么,如果想让内心的落差感减小,最直接的方式就是调低「自身期望」。也就是说,把那条我们主观上可以调节的线段,主动向下调整一些,从而缩小两条线之间的距离。

因此,一个明确的行动路径便是:降低主观预期,清晰地认知自身能力的边界,并依据这个边界来为自己设定要求和目标。倘若不顾及自身能力,一味奢望那些不切实际的高标准结果,一旦达不到,便会被冰冷的现实反复敲打。

当然,或许还有另一条路:无视日益加大的落差,转而专注于提升自己承受这种落差的心理能力。但这在我看来是最难的。心理承受能力并非一个可以精确控制和量化提升的指标,它往往需要经历一次又一次的打击才能得到锻炼,这个过程充满了不确定性,甚至可以说有些危险。

如此看来,对于大多数人而言,最简单也最可行的,或许真的只有调整自己的主观意愿了。