倪萍是真正的艺术家

前阵子看了 papi 酱的「热烈欢迎」,嘉宾是倪萍。她对我来说很亲切,一方面是从小在电视里熟悉的面孔,另一方面我也是山东青岛人,从她的语气和表达里,总能一下子捕捉到家乡的那种味道。今天想写的,不是回忆她的主持生涯,而是她在艺术上的「见底」。

🎤 作为主持人之外的她

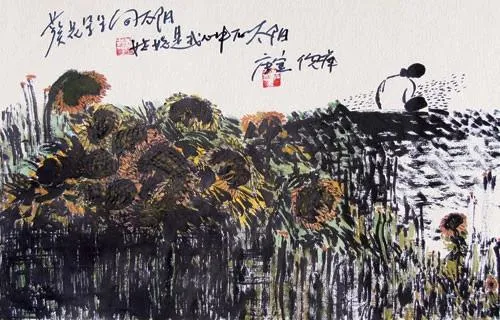

人们对倪萍的第一印象,多半是央视的标志性主持人,这个身份足够耀眼。但如果只停留在这里,其实会低估她的纵深。她把表演、写作、绘画连成了一条线。她演电影,以《美丽的大脚》获得了中国电影金鸡奖最佳女主角、中国电影华表奖最佳女主角等重要奖项。到了 2010 年代,她在文学和绘画上也留下了稳定的作品,《姥姥语录》获过冰心散文奖,她的水墨作品在慈善拍卖中也取得过相当可观的成绩,媒体报道过《松鹤图》拍到约 ¥ 1,600,000。

这些事放在一个人的履历里,更像是多条主线并行,而不是偶尔的跨界试水。她的轨迹像是顺着同一种内在驱力向外延展,只是换了载体。

🖌 从书页到画布:一次自然的迁移

她在谈《姥姥语录》的时候,说编辑提到要不要在书里配几幅插图。她回的意思是「找别人画太贵了,我自己来吧」。于是拿起画笔,第一次画插图。这个细节很有意思。不是因为一句俏皮话,而是其中的行动方式:不回避门槛,先动手;不迷信专业边界,让表达去决定形式。

她后来提到,「艺术很多方面都是相同的」。她喜欢那些既会画画又能写作的大家,通过他们的文字感受力量与灵感,然后内化到创作里。这种感受力,背后是方法论的统一:无论媒介是什么,核心是对人、对情感、对节奏的把握,以及对生活细节的敏锐。她的主持、表演、写作、绘画,肉眼可见地共享了这些底层元素。

🧘 跨门类的共通方法

如果把她几个身份摆在一起看,能看到一些可互通的技法与气质:

- 主持需要即时的情感调度和场域掌控,这锻炼了她的节奏感与共情能力。镜头前那种稳定和温度,是多年打磨的秩序感。

- 表演要求在情境中沉入人物,捕捉普通人的情绪波动。《美丽的大脚》里,她把质朴和坚韧演得松弛而有筋骨,这是对现实肌理的细读。

- 写作要在语言里让情绪落到真实处,《姥姥语录》的克制和人情味,来自生活观察的密度。

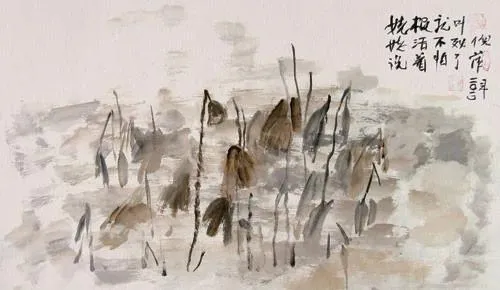

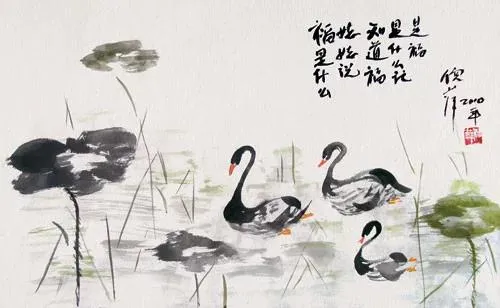

- 绘画则是将语言退后一步,把构图、线条、留白变成叙事。她的水墨画题材与笔触,仍然是围绕生命感与时间感展开。

换句话说,她像是在不同的容器里酿同一种酒。

👓 人格视角下的倪萍:2 号、ESFJ、I 型

在 talentsays 这个网站上,大家把倪萍的人格类型投到 2 号、ESFJ、I 型(IS/DISC)。把这几个模型放在一起看,不是为了给人贴标签,而是借它们描述她作品里一以贯之的气质。

1.九型人格:2 号

2 号常被称为帮助者,核心是关照与连接。她在主持里营造的信任感,在电影里对平凡人物的体察,都指向一种向外的关注。2 号也容易把他人需要放在前面,这也许解释了她在大舞台长期的稳定与服务意识。到了后期转向绘画与写作,像是在关照他人的同时,也为自己保留表达的安静空间。

2.MBTI:ESFJ

外向、实感、情感、判断。ESFJ 的组织性与责任感,适配了严密场景下的主持工作;实感让她更注重生活细节,情感功能让她更愿意把情绪传递给观众和读者;判断维度带来秩序与持续投入。这种组合让她的创作少一些炫技,多一些「照料式」的表达,能够长期稳定地产出。

3.DISC:I 型(影响型),兼具 IS 气质

I 型强调亲和、感染与表达,舞台上的自然与亲近感很好地印证了这一点。若叠加 S 的稳定与耐心,就能理解她在长期创作里呈现出的韧性与可靠。她的作品很少故作高冷,而是以可达和可感的方式去触碰人心。

这些视角合在一起,勾勒的是一位把「人与人之间的情感流动」放在核心的人。也正因为如此,她跨媒介时,能保持风格一致而不失形。

🤔 我为何把她视为「见底」的艺术家

「见底」不是多拿了几个奖,也不是把一门手艺练到极致,而是当你换了工具、换了舞台,表达的重心仍然清晰,方法仍然成立。倪萍的底色是对人的关照、对生活的观察、对叙事节奏的把握,以及在审美上稳中有新的取舍。这些底层能力,决定了她在哪一种媒介里都能稳稳站住。

她的多元,像从一口井向下挖,而不是向四周摊。看似离得远的主持、表演、写作、绘画,被她收束成了同一条线。对我来说,这就是一位真正的艺术家。她的作品给人的不是炫目的技巧,而是一种可以依靠的真实与温度。这样的稳定与通透,值得长期地欣赏。